中美气象专家解析:今年北半球夏天“水深火热”,谁在“做局”?

这个夏天,中国长江中下游多地连续刷新高温纪录,华南、华北却暴雨频频。

放眼北半球,多地在这个夏天也陷入“水深火热”的极端天气之中——在东北亚,日韩遭遇罕见高温;在欧洲,热浪卷土重来,法国、意大利等地气温高达40℃;在北美,热浪烘烤着大部分地区,龙卷风席卷中西部,洪水横穿得克萨斯州,华盛顿特区暴雨引发内涝。然而,赤道附近的东南亚地区却气候“宜人”。

▲7月14日,美国新泽西州普莱恩菲尔德遭遇洪水 图据视觉中国

为何今年北半球天气情况有一种被“全盘打乱”的感觉?它们之间是否存在联系?是什么力量在背后“做局”?

为此,红星新闻记者采访了多位中外气候科学家,试图揭开这场席卷北半球的极端天气乱局背后的秘密。

中国“南涝北也涝,中间热到爆”:

强大的副热带高压是直接推手

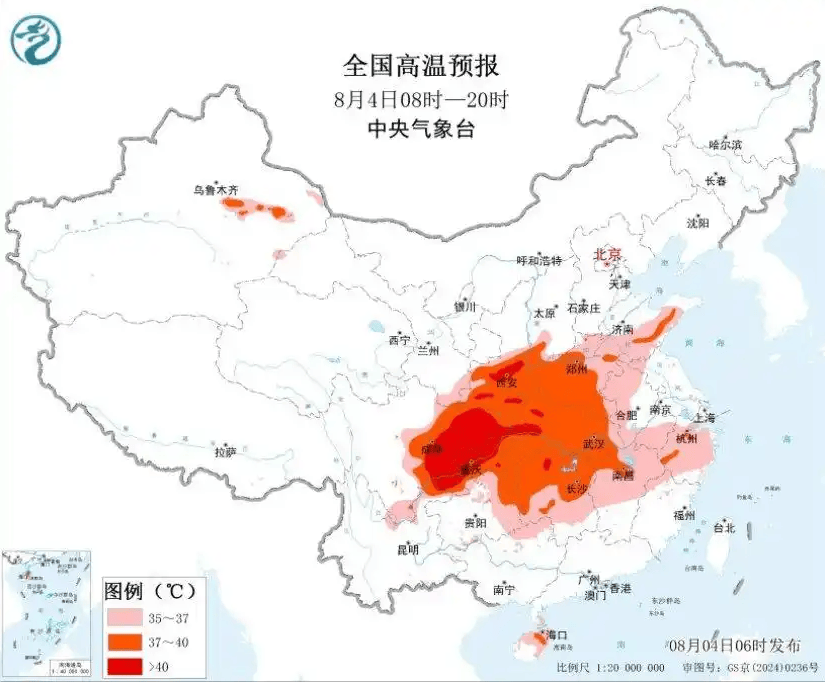

近期,中国的天气格局呈现出奇特的“两头湿、中间干”的局面。8月4日,川渝地区包揽了当日全国高温榜前十,且上榜的观测站都超过了42℃。

展开全文

▲8月4日全国高温预报图 图据中央气象台

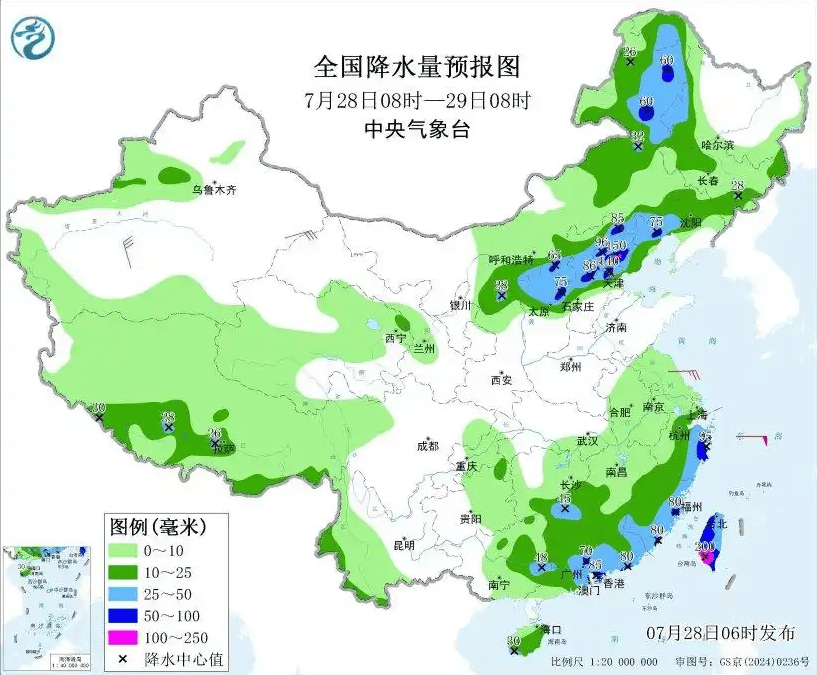

5日,深圳发布了继2018年台风“山竹”后的首个全市暴雨红色预警,北京密云今年以来的累计降雨量则接近常年同期的两倍。

据悉,这一现象背后是异常强大的西太平洋副热带高压(简称“副高”)。

中国科学院大气物理研究所季风系统研究中心副主任魏科研究员在接受红星新闻采访时表示:“夏季影响我国最重要的天气系统就是西北太平洋副热带高压(副高)。今年的‘副高’持续时间更久,且位置相较往年更加偏北。”

魏科解释说,当一个强大的高压系统控制某区域时,会抑制对流,导致晴朗少云、高温干旱。今年的川渝、长江中下游等中部地带,正好处在被“副高”主体控制的核心区,热量聚集难以散发,造成持续性的极端高温。

在强大的“副高”南北两侧,则是水汽充沛的降雨带。魏科指出:“副高的北侧是我国夏季的主雨带,所以华北等地降水偏多。而副高的南侧,来自于低纬度的暖湿气流比较充沛,台风活动多,给华南带来了强降水。”这便形成了“南北两边有降水,中间是高温干旱”的格局。

▲7月28日-29日全国降水量预报图 图据中央气象台

“往年8月初也是长江流域非常热的时候,”魏科补充说,但今年的异常之处在于,这个过程持续的时间特别长,并且副高的位置更靠北,这让公众的感受与以往不同。

这并非孤例。美国气候科学家告诉红星新闻记者,在北美和欧洲,同样是稳定滞留的“高压脊”或“热穹顶”在作祟,它们将一些地区锁定在晴热干旱中,又在另一些地区引发了极端潮湿和洪水。

一个环全球波型已形成:

急流缓慢移动造成“停滞”天气更加频繁

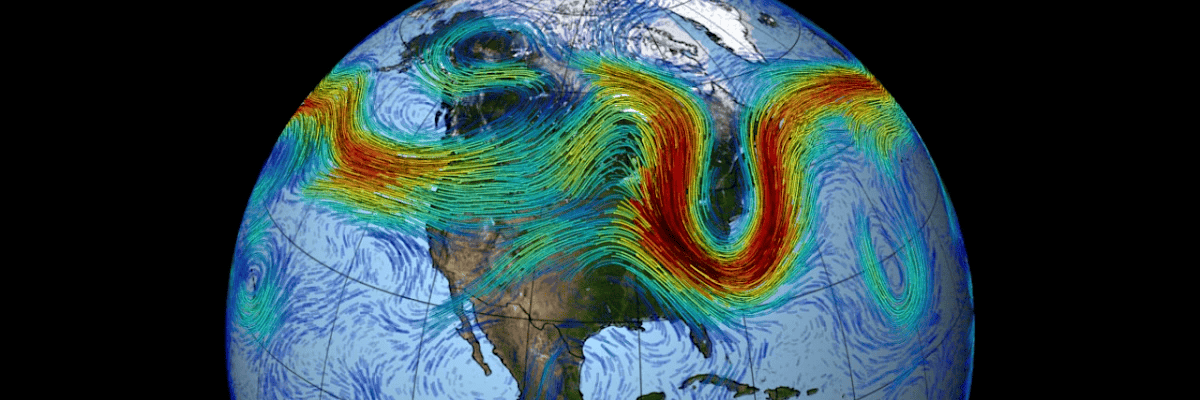

将视野扩展到全球,科学家们发现,各地的极端天气并非毫无关联。

美国气候中心组织气候科学家、曾在美国国家海洋和大气管理局(NOAA)任职的扎卡里·拉贝博士接受红星新闻采访时指出了一个更宏观的图景。

“从更宏观的尺度来看,一个环全球波型已经形成。”拉贝表示,“在气候科学中,这指的是由急流(Jet Stream)的走向引导、相互关联且高度持续的高压区和低压区。这种大尺度环流型滞留在相同区域,导致了局地性极强的极端天气和气候事件。”据了解,急流指位于对流层上层或平流层中、风速显著高于周围区域的高速气流带。

除了前述的东亚地区,今年在北美,一个稳定的“百慕大高压”将墨西哥湾的潮湿空气泵入美国东部和南部,导致了罕见的洪水;而在美国西部,不同的环流模式带来了高温和山火。

▲8月6日,美国加州洛佩特斯国家森林公园发生山火 图据视觉中国

美国大学环境科学系的斯蒂芬·麦卡沃伊教授也提到了相似的机制,即副热带急流变得愈发“蜿蜒”,导致热带空气北上或极地冷气南下。

欧洲也有类似情况出现。8月5日报道称,一个主导性的“热穹顶”本周重返欧洲。

“急流位置的缓慢移动——它有助于引导北半球的气温分布和极端天气事件——促成了这些持续性的大气动态,这与亚洲正在发生的情况类似。”拉贝总结道,“有科学研究表明,气候变化可能正在使这些夏季的‘停滞’天气型变得更加频繁。”

深层追因:

北极与热带温差减小,让急流“慢”下来?

美国伍德韦尔气候研究中心资深科学家詹妮弗·弗朗西斯博士在接受红星新闻采访时,援引了她长期研究的“北极放大效应”假说。

“(当前东亚的情况)符合这个假说。”弗朗西斯表示,“近几十年来,北极的升温速度远超其他地区,减小了极地与热带的温差……急流因此减速并向北移动,导致推动天气系统前进的引导气流减弱,并且变得更加‘蜿蜒’。”她进一步解释,减弱的急流使得天气系统更容易“停滞不前”,从而导致持续的高温、干旱或强降雨。

▲弗朗西斯说,急流曾经像一条风之河,自西向东流动,环绕着北半球。

这种效应具有自我强化的特点。弗朗西斯指出:“干燥的土壤升温更快,从而加热其上方的空气,并加强‘热穹顶’。同时,由于海洋变暖导致蒸发加剧,如今大气中含有更多的水汽,因此任何来临的风暴都可以利用这些水汽,并以更强降雨的形式倾泻而下。”

“新的研究还表明,急流正更频繁地分裂成两支。一支沿着北极海岸,另一支贯穿大陆中部。这使得位于两支急流之间的天气系统因缺乏风的推动而停滞不前,导致持续的高温、干旱和降雨。具体出现哪种情况则取决于地区所在的位置。”她补充说。

对此假说,魏科表达出严谨的认同和审慎态度。他向红星新闻记者表示:“北极的放大效应确实会让中纬度的西风没有那么强,扰动会增多,原理上是没有问题的。”但他同时强调,将某一年、某一次特定的天气事件直接归因于某个长期的气候趋势和现象,需要非常严谨的深入研究。

更持久热浪、更频繁强降雨……

未来气候趋势已然确立

尽管对单次事件的直接归因需保持科学的严谨,但受访专家和多份报告普遍认为,在全球持续变暖的大背景下,极端天气将变得更加频繁和剧烈。

“所有迹象都表明,未来的夏季将带来更热、更持久的热浪,更广泛的干旱,更多的野火,以及更频繁的强降雨事件。”弗朗西斯警告说。

世界气象组织(WMO)6月报告称,亚洲的升温速度几乎是全球平均水平的两倍,可能导致极端天气更加频繁。

魏科引用数据称,全球温度每升高1℃,极端暴雨的频率大约会增加7%。“目前全球变暖的幅度(注:比工业化前水平)已非常接近1.5℃,这意味着极端降水的强度比过去增加了至少10%,这个趋势基本上是确立的。”

关于中国的天气,魏科指出了一个值得长期关注的迹象:“如果副热带高压的强度持续偏强,并且位置更加靠北,那就意味着我国长江流域和中部地区(包括四川盆地)可能未来会变得更高温干旱,而北部地区的暴雨可能会更多。”

关于今年开始的厄尔尼诺现象,多位专家向红星新闻确认,目前厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)处于中性阶段,因此并非今年夏季极端天气的主要驱动因素。

拉贝提到,北太平洋大范围远高于平均水平的海洋温度,可能助长了东亚的极端高温。魏科则表示,公众较少了解的“大气河”因素,即大气中狭长的水汽输送带,与今年中国发生的几次强降水过程相关,但仍需后期深入分析确认。

红星新闻记者 邓纾怡

编辑 张寻 责编 邓旆光

评论